民泊運営代行ならお任せください

完全無料 オンライン相談一軒家で民泊の許可を取るための全手順

プライベートな空間を確保でき、大人数での利用も可能な「一軒家(戸建て)民泊」。そのユニークな魅力は、多くの旅行者を引きつけ、高い収益を生み出すポテンシャルを秘めています。

しかし、そのポテンシャルを最大限に引き出し、合法的に事業として運営するためには、国の定める法律に基づき、行政から正式な「許可」または「届出」を得ることが、絶対的な第一歩となります。

「一体、何から始めればいいのだろう?」

「どんな手続きが必要で、どれくらいの期間がかかるのだろう?」

先にこの記事の結論からお伝えします。

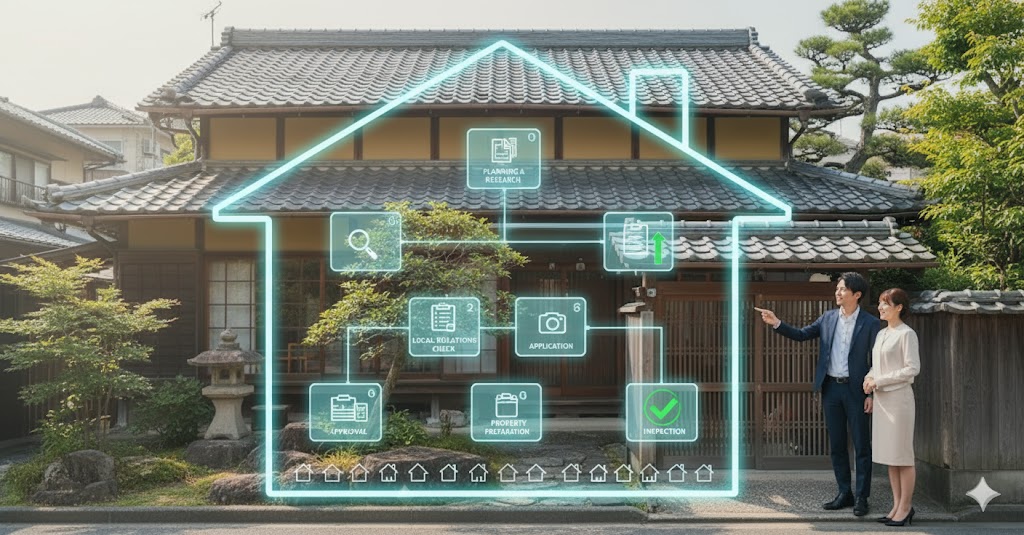

一軒家で民泊の許可を取得するプロセスは、複数の法律と行政機関が関わる、複雑で緻密なプロジェクトです。その成功の鍵は、正しい「手順」を理解し、各ステップで求められる要件を、専門家の力も借りながら、一つひとつ着実にクリアしていくことにあります。

この記事では、あなたがその複雑な道のりで迷うことなく、スムーズにゴール(=許可取得)にたどり着けるよう、知っておくべき全手順を、8つのステップに分けて網羅的に解説していきます。

STEP 1:運営スタイル(法的根拠)を決める

まず、あなたの事業目標に合わせて、どの法律に基づいて運営するかを決定します。一軒家の場合、主に2つの選択肢があります。

- 1. 住宅宿泊事業法(民泊新法):

- 特徴: 年間の営業日数が180日以内に制限されます。手続きは比較的容易な「届出制」です。

- 向いている人: 副業として、あるいは自宅の一部を活用してスモールスタートしたい方。

- 2. 旅館業法(簡易宿所営業):

- 特徴: 365日の運営が可能で、収益を最大化できます。手続きは厳しい審査を伴う「許可制」です。

- 向いている人: 民泊を本格的な事業として捉え、投資として高いリターンを目指したい方。

**収益性と事業の永続性を重視するなら、目指すべきは「旅館業法(簡易宿所)」**です。本記事では、主にこの旅館業許可を取得する流れを中心に解説していきます。

STEP 2:物件の法的要件を徹底調査する

選んだ法的根拠に基づき、あなたの(またはこれから取得する)一軒家が、そもそも民泊運営の「スタートライン」に立てる物件なのかを、法律の観点から厳しくチェックします。

用途地域の確認【旅館業の場合:最重要】

- なぜ重要か?: 旅館業は、原則として**「住居専用地域」では営業できません。**

- 確認方法: 物件所在地の自治体のウェブサイト(都市計画課など)で公開されている「用途地域マップ」を確認します。「商業地域」「近隣商業地域」「準工業地域」などであれば、第一関門クリアです。

建物の適法性の確認【旅館業の場合:重要】

- なぜ重要か?: 旅館業の許可申請には、その建物が合法的に建てられたことを証明する**「検査済証」**が原則として必要です。

- 確認方法: 不動産の売買契約書や、重要事項説明書を確認します。もし紛失している場合は、再発行が可能か、あるいは代替手段(専門家による適法性調査など)が必要か、早期に確認する必要があります。

建築基準法上の確認

- 接道義務: 敷地が、建築基準法上の道路に2m以上接しているか。

- 窓の大きさ: 客室に必要な採光・換気のための窓の面積が確保されているか。消防隊の進入に必要な「非常用進入口」の基準を満たしているか。

- 廊下・階段の幅: 安全な避難経路として、法律で定められた幅が確保されているか。

STEP 3:【最重要】3つの行政窓口への「事前相談」

自己判断で計画を進める前に、必ず行うべき最重要ステップです。物件の図面(間取り図、配置図、立面図など)を持参し、以下の3つの窓口を必ず訪れましょう。

- ① 保健所(または同等の部署): 旅館業法の観点から、施設の構造設備(客室面積、トイレ・洗面所の数、フロント代替措置など)について相談します。

- ② 消防署(予防課): 消防法の観点から、その物件で必要となる消防設備(自動火災報知器、誘導灯、消火器など)の種類と設置場所について、具体的な指導を受けます。

- ③ 都市計画・建築担当部署(例:建築指導課): 建築基準法や都市計画法の観点から、用途地域、建物の適法性、避難経路などについて、最終的な確認を取ります。

この事前相談で、「あなたの物件で許可を取得するために、具体的に何をすべきか」という、個別具体的なロードマップが明らかになります。

STEP 4:専門家チームの組成と資金計画

事前相談で明らかになった課題をクリアするため、信頼できる専門家チームを組みます。

- 行政書士: 複雑な申請手続きのプロ。保健所との折衝を担当。

- 建築士: 法令に適合した設計図面の作成、建築確認申請(必要な場合)、工事監理を担当。

- 消防設備士・施工会社: 消防設備の設置工事、および必要なリフォーム工事を担当。

そして、専門家チームと共に、全ての工事費、設備費、申請費用を正確に算出し、自己資金、融資(日本政策金融公庫など)、補助金(空き家改修補助金など)を組み合わせた、実現可能な資金計画を策定します。

STEP 5:設計・改修工事と消防設備の設置

行政からの指導内容を全て反映させた実施設計図に基づき、工事に着手します。

- 改修工事: 旅館業法の基準を満たすための間取り変更、水回りの改修、断熱性能の向上など。

- 消防設備設置: 自動火災報知器、誘導灯、消火器などを、消防署の指導通りに設置します。

STEP 6:各種申請手続き

工事の完了が見えてきた段階で、行政書士が中心となり、申請書類を作成・提出します。

- 消防署へ: 「消防法令適合通知書交付申請」を行います。工事完了後に消防署の検査を受け、問題がなければ通知書が交付されます。

- 保健所へ: 消防法令適合通知書を含む、全ての必要書類を添えて「旅館業営業許可申請」を行います。申請手数料(自治体により異なるが、数万円程度)が必要です。

STEP 7:行政による現地調査

申請書類が受理されると、保健所の担当者が施設を訪れ、現地調査を行います。申請内容通りに、かつ法令の基準を全て満たして施設が作られているかを、図面と照らし合わせながら厳しくチェックします。指摘事項があれば、是正して再検査となります。

STEP 8:許可証の交付と運営開始準備

現地調査で問題がなければ、ついに「旅館業営業許可証」が交付されます!

- 許可証の掲示: 交付された許可証は、施設の見やすい場所に掲示する義務があります。

- 運営開始準備: OTA(予約サイト)への登録情報の更新(許可番号の記載など)、運営マニュアルの最終確認、清掃・リネンサプライ体制の最終調整などを行い、いよいよ運営開始です。

許可取得までの期間と心構え

- 期間: 事前相談から許可証の交付までは、物件の状態や工事の規模、行政の審査状況にもよりますが、スムーズに進んでも最低3ヶ月、一般的には6ヶ月〜1年程度はかかると考えておくべきです。

- 心構え: 許可取得プロセスは、まさに「事業を創る」プロセスそのものです。多くの時間、費用、そして情熱が求められます。しかし、この困難なプロセスを乗り越えた先にこそ、合法で、安全で、そして地域社会からも信頼される、持続可能な民泊事業の扉が開かれているのです。

まとめ:一軒家民泊許可は「計画性」と「専門性」が鍵

一軒家での民泊許可取得は、決して簡単な道のりではありません。しかし、それは、正しい知識を身につけ、適切な手順を踏み、そして信頼できる専門家とチームを組めば、必ず達成できる目標です。

この記事が、あなたのその挑戦への、確かな一歩となることを願っています。

その「険しい道のり」、私たちプロがナビゲートします

「許可取得までのステップは分かった。でも、これを全部一人でやるなんて、絶対に無理だ…」

「信頼できる行政書士や建築士を、どうやって見つければいいんだろう?」

「そもそも、自分の計画が、この複雑なプロセスに見合う投資なのか、客観的に判断してほしい」

そのお悩み、ぜひ私たちにご相談ください。

私たちStay Buddy株式会社は、民泊激戦区である大阪市で、**数多くの旅館業(簡易宿所)の許可取得を、物件探しの段階からワンストップで成功に導いてきた、まさに「許可取得のプロフェッショナル」**です。

私たちは、あなたの事業計画と物件のポテンシャルを精査し、提携する経験豊富な行政書士・建築士と共に、許可取得への最短ルートを描き出します。

- 最も時間と手間のかかる、3つの行政窓口との事前協議代行

- 膨大な申請書類の作成・提出から、行政による現地調査の立ち会いまで

- 許可取得後の、収益を最大化するための運営サポート

あなたがオーナーとしてオープンを迎えるまでの全てのプロセスを、私たちはチームとして伴走します。

最も困難で、最も重要な、事業の「始まり」を、私たちと一緒に、確実なものにしませんか?

大阪の市場を知り尽くした私たちだからこそ、ご提供できる価値があります。ご連絡を心よりお待ちしております。