民泊運営代行ならお任せください

完全無料 オンライン相談民泊の騒音対策20選|物件選びから内装工事、アメニティまで徹底解説

民泊運営において、最も頻繁に発生し、一度こじれると事業の継続すら困難にさせる最大のトラブル要因。それが「騒音」です。

- ゲストが発する音が、近隣住民からのクレームを招く。

- 建物の外から聞こえる音が、ゲストの安眠を妨げ、低評価レビューの原因となる。

この双方向の騒音問題は、すべての民泊ホストが避けては通れない、極めて重要な経営課題です。

先にこの記事の結論からお伝えします。

騒音対策を成功させる鍵は、小手先の対応ではなく、「①物件選び」でリスクの根源を断ち、「②内装工事」で物理的に音を遮断し、「③運営」でソフトに対応するという、多層的なアプローチを計画的に実行することです。

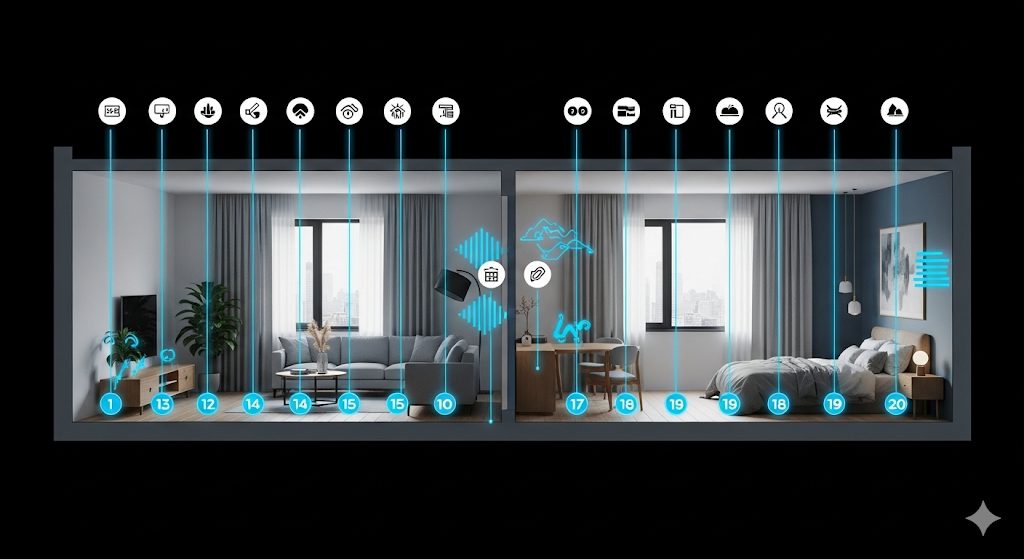

この記事では、あなたの民泊を騒音トラブルの悪夢から守るための具体的な対策を、「20選」として網羅的に徹底解説します。

なぜ騒音対策は「攻め」と「守り」の両輪で考えるべきなのか?

騒音対策には、2つの側面があります。

- 攻めの対策(ゲスト満足度の向上): 外部の騒音(車の音、近隣の生活音など)からゲストを守り、静かで快適な睡眠環境を提供するための対策です。これにより、高評価レビューを獲得しやすくなります。

- 守りの対策(近隣トラブルの回避): ゲストが発する生活音(話し声、足音、テレビの音など)が外部に漏れるのを防ぎ、近隣住民との良好な関係を維持するための対策です。これにより、事業の持続可能性が担保されます。

この「攻め」と「守り」の両輪が揃って初めて、安心して運営できる環境が整うのです。

【フェーズ1:物件選び編】騒音リスクを根源から断つ5つの対策

騒音対策は、物件を探す段階から始まっています。ここで正しい選択をすることが、後の苦労を最小限に抑える最大のポイントです。

- 対策1:建物の構造を最優先する(RC造 > 鉄骨造 > 木造)建物の構造は、遮音性能に最も大きく影響します。一般的に、**RC造(鉄筋コンクリート造)**は壁や床の密度が高く、最も遮音性に優れています。逆に、木造アパートなどは、隣や上下階の音が響きやすいため、民泊運営には細心の注意が必要です。

- 対策2:角部屋や最上階を選ぶマンションの場合、隣接する部屋が少ないほど、騒音トラブルのリスクは減少します。隣が片方しかいない「角部屋」や、上階からの足音を気にする必要がない「最上階」は、騒音対策において非常に有利な条件です。

- 対策3:寝室と隣戸の壁が接していない間取りを選ぶ同じ角部屋でも、寝室の壁が隣の部屋のリビングと接しているような間取りは避けるべきです。間取り図を見て、クローゼットや水回りが隣戸との緩衝材となっているような物件を選びましょう。

- 対策4:繁華街や大通り沿いでも「窓の向き」をチェックする利便性の高いエリアは魅力的ですが、騒音源との位置関係を確認します。同じ建物でも、大通りに面した部屋と、一本裏の路地に面した部屋とでは、静粛性は全く異なります。

- 対策5:戸建ての場合は「隣家との距離」を最重要視する戸建て民泊は自由度が高いですが、その分、ゲストが羽目を外しがちです。BBQやパーティでの騒音トラブルを防ぐため、隣家との間に十分な距離が確保されているか、必ず確認しましょう。

【フェーズ2:内装工事・リフォーム編】音を物理的に遮断する10の対策

物件が決まったら、次は内装で音をコントロールします。

《外部からの音を防ぐ》

- 対策6:【最重要】二重窓(内窓)を設置するこれは、外部騒音に対する最も効果的な対策です。既存の窓の内側にもう一つ窓を設置することで、間に生まれる空気層が音を劇的に減衰させます。断熱効果も高まり、光熱費削減にも繋がる、費用対効果が極めて高い投資です。

- 対策7:遮音性能の高いカーテンを導入する厚手で、織り密度の高い「遮音カーテン」や「防音カーテン」を設置します。窓を完全に覆う、床まで届くサイズのものを選ぶと、より効果的です。

- 対策8:換気口に防音フードやフィルターを取り付ける窓を閉めても、壁の換気口(給気口)から音は侵入してきます。屋外側に防音性能のあるフードを取り付けたり、室内側に専用の防音フィルターを設置したりすることで、音の侵入を軽減できます。

《内部からの音を漏らさない》

- 対策9:壁に吸音材・遮音シートを施工する隣戸との間の壁に、内側から遮音シート(音を跳ね返す)を貼り、その上に吸音ボード(音を吸収する)を設置する工事は、本格的な防音対策として非常に有効です。

- 対策10:床に防音マットや遮音マットを敷く子供の走り回る音など、下階への足音(重量衝撃音)対策に効果的です。フローリングの下に施工するタイプのものは、高い効果が期待できます。

- 対策11:ドアに隙間テープを貼り、気密性を高める玄関ドアや室内ドアの隙間は、意外な音漏れの原因です。ホームセンターで手に入る隙間テープを貼るだけでも、気密性が高まり、音漏れを軽減できます。

- 対策12:足音が響きにくい厚手のカーペットやラグを敷くフローリングのままよりも、厚手のカーペットやラグを敷くことで、足音(軽量衝撃音)や、物を落とした時の音を吸収してくれます。

- 対策13:家具の足にフェルトシールを貼るダイニングの椅子などを引く「ギーッ」という音は、特に下階に響きます。全ての椅子の足の裏に、100円ショップでも手に入るフェルトシールを貼るだけで、この不快な音をなくすことができます。

- 対策14:静音性の高い家電(洗濯機、冷蔵庫、エアコン)を選ぶ特に夜間に稼働する可能性のある家電は、静音設計のモデルを選びましょう。洗濯機の下に防振マットを敷くのも効果的です。

- 対策15:ベッドのヘッドボードを隣戸との壁から離して配置するベッドでの話し声や、ヘッドボードが壁に当たる音などが隣に伝わらないよう、隣戸と接する壁からは少し離してベッドを配置する、といった細やかな配慮も重要です。

【フェーズ3:運営・アメニティ編】ゲストの意識に働きかける5つの対策

物理的な対策と合わせて、ゲストに協力してもらうソフト面の対策も欠かせません。

対策16:【最重要】厳格なハウスルールを作成し、同意を得る

「夜10時以降のパーティ、大声での会話、音楽をかける行為は固く禁じます。違反が確認された場合、罰金および即時退去の対象となります」といった、明確で厳しいルールを多言語で作成し、予約時に必ず同意を得るようにします。

対策17室内の複数箇所に「お静かに」の注意喚起を掲示する

玄関、リビング、寝室など、ゲストの目に留まりやすい場所に、「夜間はお静かにお願いします (Please be quiet at night)」といった、シンプルで分かりやすい注意喚起を、デザイン性の高いカードなどで掲示します。

対策18耳栓をウェルカムアメニティとして提供する

外部騒音が懸念される立地の場合、あらかじめ「快適な睡眠のために、よろしければお使いください」というメッセージと共に、無料の耳栓をベッドサイドに置いておくだけで、ホストの気遣いが伝わり、クレームを予防する効果があります。

対策19:スリッパを用意し、室内での足音を軽減する特に冬場は、フローリングの上を素足で歩くよりも、柔らかい素材のスリッパを履いてもらう方が、下階への足音を軽減できます。

対策20:【最終兵器】騒音センサーを設置し、異常を検知するMinutなどの騒音センサーを室内に設置すれば、設定した一定以上の騒音レベルが続いた場合に、ホストのスマートフォンに自動で通知が届きます。これにより、パーティなどの騒音トラブルを初期段階で検知し、ゲストに注意を促すことが可能になります。

まとめ:徹底した騒音対策が、ホストの「心の平穏」を守る

騒音トラブルを制する者は、民泊経営を制すると言っても過言ではありません。

今回ご紹介した20の対策は、単なるクレーム回避術ではありません。それは、ゲストに最高の滞在を、近隣住民に安心を、そして何より、ホストであるあなた自身に「心の平穏」をもたらすための、事業の持続可能性を担保する最高の保険なのです。

その「騒音リスク」、私たちプロが診断・管理します

「自分の物件に必要な対策が、どれなのか分からない」

「費用対効果の高い内装工事を、信頼できる業者に頼みたい」

「24時間、騒音トラブルに怯えるのはもう嫌だ…」

そのお悩み、私たちにご相談ください。

私たち民泊運営代行のStay Buddy株式会社は、大阪の繁華街から閑静な住宅街まで、様々な立地で数多くの民泊施設を運営してきた経験から、「騒音リスク」を予見し、回避し、管理するための実践的なノウハウを蓄積しています。

私たちは、事業の最初のステップである物件選びの段階から、騒音リスクを徹底的に診断。必要であれば、提携する専門業者と共に、二重窓の設置や防音工事といった最適な内装プランをご提案します。そして、運営開始後は、厳格なハウスルールと最新の騒音センサーを組み合わせ、24時間365日、あなたの施設をトラブルから守ります。

騒音対策のコンサルティングから、実際の運営まで、すべてをワンストップでお任せください。

あなたが安心して運営できる盤石な環境を、私たちが構築することをお約束します。