民泊運営代行ならお任せください

完全無料 オンライン相談住宅宿泊事業法と旅館業法の違いをどこよりも細かく解説!

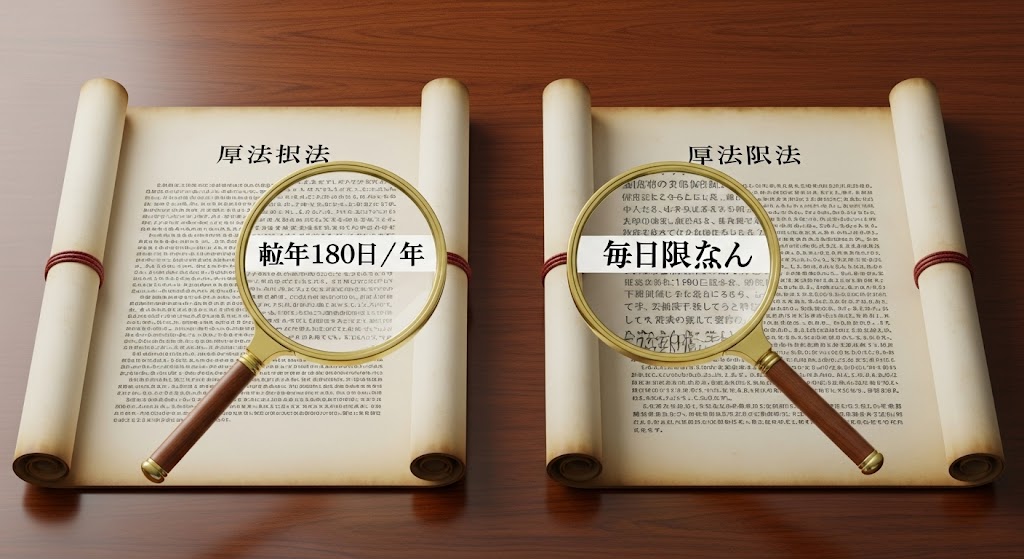

民泊事業を始めようと決意した方が、必ず最初に直面する大きな壁。それが、「住宅宿泊事業法(民泊新法)」と「旅館業法(簡易宿所)」という、2つの法律のどちらに基づいて運営を行うか、という重大な選択です。

先にこの記事の結論からお伝えします。

この選択は、あなたの民泊事業の収益性、運営スタイル、そして将来性そのものを決定づけます。基本的な指針は以下の通りです。

- 手軽に、副業として始めたい → 『住宅宿泊事業法(民泊新法)』

- 本格的な事業として、収益を最大化したい → 『旅館業法(簡易宿所)』

この記事では、なぜそう言えるのか、両者の違いを7つの重要な視点から徹底的に比較し、あなたがどちらの道を選ぶべきか、明確な判断材料をどこよりも細かく提供します。

なぜこの2つの法律の理解が「最初の関門」なのか?

この法律選択を「単なる手続きの違い」と考えてはいけません。営業できる日数、必要となる初期投資、運営方法、そして事業を拡大していける可能性まで、あなたの民泊事業のすべてが、この最初の選択によって規定されてしまうからです。

もし、本格的な事業収益を目指しているのに民泊新法を選んでしまえば、180日という営業日数の上限にすぐに突き当たり、計画は破綻します。逆に、手軽に始めたいだけなのに旅館業法を目指せば、その厳しい要件と高い初期投資の前に、開業すらできずに頓挫してしまうかもしれません。

だからこそ、この2つの法律の違いを正確に理解することが、成功への第一歩となるのです。

【徹底比較】民泊新法 vs 旅館業法 – 7つの視点

それでは、両者の違いを7つの具体的な項目で詳しく見ていきましょう。

1. 営業日数 – 収益性を決める最大の分岐点

- 民泊新法: 年間営業日数の上限は180日です。これは、施設の稼働率が最大でも約49%(180日 ÷ 365日)にしかならないことを意味し、収益には明確な上限が存在します。そもそもこの法律は、急増する宿泊需要への対応と、空き家の有効活用を目的とした時限的な性格を持つため、このような制限が設けられています。

- 旅館業法: 営業日数に制限はなく、365日の運営が可能です。これにより、収益の最大化を目指すことができ、本格的な事業として取り組むことが可能になります。

2. 手続き -「届出」と「許可」の大きな違い

- 民泊新法: 行政への手続きは「届出」です。これは、法律で定められた要件を満たした書類を提出すれば、原則として受理されるというものです。手続きは比較的容易で、オンラインで完結することも可能です。

- 旅館業法: 行政からの「許可」が必要です。これは、厳しい要件をクリアしているかを、行政が審査し、認めた場合にのみ与えられるものです。学校の入学試験のように、準備をしても必ず通るとは限らない、ハードルの高い手続きとなります。

3. 建物の要件 – あなたの物件でどちらが可能か?

- 民泊新法: 「人が居住するための家屋」が対象です。現在人が住んでいる家、誰も住んでいない空き家、週末だけ使う別荘などが該当します。設備要件も比較的緩やかで、キッチン、浴室、トイレ、洗面設備という、一般的な住宅にある設備があればクリアできます。

- 旅館業法: より専門的な「宿泊施設」としての基準が求められます。例えば、客室の延床面積は合計で33㎡以上必要です(ただし、宿泊者数が10人未満の場合は、1人あたり3.3㎡で計算できる緩和措置あり)。この緩和措置により、小規模な物件でも許可が取れる可能性はありますが、それでも厳しい基準であることに変わりはありません。

4. 用途地域 – そもそも営業できるエリアか?

これが、旅館業法を目指す際の最大の壁となることが多い項目です。

- 民泊新法: 住宅を活用する法律であるため、原則として「住居専用地域」でも運営が可能です。多くの住宅がこのエリアに建っているため、物件の選択肢は広くなります。

- 旅館業法: ホテルや旅館と同じ扱いになるため、地域の静穏な住環境を守る観点から、原則として「住居専用地域」では営業ができません。 商業地域や近隣商業地域など、営業が許可されるエリアは限られており、物件探しが非常に難しくなります。

5. 安全措置 – 消防法と緊急時対応

ゲストの安全を守るための消防設備の基準も異なります。

- 民泊新法: 非常用照明器具の設置、避難経路の明示などが義務付けられています。

- 旅館業法: 上記に加え、多くの場合で自動火災報知設備(自火報)の設置が義務付けられます。この設置には、数十万〜百万円以上の高額な費用がかかることがあり、初期投資を大幅に押し上げる要因となります。どちらの法律で運営するにせよ、消防署への事前相談と、工事完了後の検査は必須です。

6. オーナーの義務 -「家主居住型」と「家主不在型」

- 民泊新法: ホストがその施設に居住していない「家主不在型」の場合、日々の運営やゲスト対応、トラブル時の駆けつけなどを「住宅宿泊管理業者」に委託することが法律で義務付けられています。

- 旅館業法: オーナー自身が管理者となることが可能ですが、緊急時に対応できるよう、施設の近くに居住または常駐するなどの管理体制が求められます。

7. 自治体独自の「上乗せ条例」

国の法律に加えて、自治体が独自に定めるルールにも注意が必要です。

- 民泊新法: 自治体の判断で、営業できる区域や期間をさらに厳しく制限する「上乗せ条例」を制定できます。例えば、「京都市では住居専用地域での営業は冬季(1月中旬〜3月中旬)の60日間に限定」「大阪市では学校の周囲100m以内では平日の営業が制限される」などがあり、これが民泊新法の収益性を著しく低下させる要因となっています。

- 旅館業法: 条例によって営業日数が制限されることは原則ありませんが、フロントの設置基準などで、法律よりも厳しい独自の指導要綱を設けている自治体もあります。

あなたに合うのはどっち?一目でわかる比較

これまでの内容を元に、どちらのタイプがあなたに向いているかを整理してみましょう。

《民泊新法が向いている人》

- 自宅の空き部屋や、使っていない別荘を有効活用したい

- まずは副業として、手軽に民泊を始めてみたい

- 初期投資をできるだけ抑えたい

- 運営の大部分を管理会社に任せたい

- 住居専用地域にある物件を活用したい

《旅館業法が向いている人》

- 民泊を本格的な事業として捉え、収益の最大化を目指したい

- 最初から複数施設の運営や、事業拡大を視野に入れている

- 営業日数の制限なく、自由に運営したい

- 住居専用地域「以外」で、要件を満たす物件を確保できる

- 初期投資や、複雑な手続きに挑戦する覚悟がある

まとめ:最適な法選択が、民泊成功の羅針盤となる

住宅宿泊事業法と旅館業法。この2つの法律は、どちらが優れているというものではありません。あなたの事業目標、物件の状況、そしてかけられるリソースによって、選ぶべき道が自ずと決まってくるのです。

この記事を羅針盤として、ご自身の状況を照らし合わせ、最適な航路を選択してください。その最初の正しい判断こそが、あなたの民泊事業を成功へと導く、最も重要な一歩となるはずです。

その物件、本当に「稼げる許可」が取れますか?

「自分の物件が、旅館業法の許可を取れるのかどうか、専門家の視点で判断してほしい」

「民泊新法で考えていたけれど、旅館業法にも挑戦してみたくなった」

「複雑な法律や条例を、自分一人で読み解いて手続きを進める自信がない…」

本記事で解説した通り、両法の要件は複雑であり、さらに自治体ごとに異なる条例や解釈が存在するため、個人で最適な判断を下し、手続きを完遂するのは極めて困難です。特に**「この物件で旅館業法の許可は取得可能か?」**という最も重要な判断は、高度な専門知識と、行政との折衝経験がなければ大きなリスクを伴います。

私たち民泊運営代行のStay Buddy株式会社は、民泊運営のプロとして、大阪市を中心に数多くの物件で旅館業法(簡易宿所)の許可取得を成功させてきた豊富な実績があります。

あなたの事業目標と物件のポテンシャルを精査し、民泊新法と旅館業法のどちらが最適かという戦略的なアドバイスから、複雑な行政手続きの代行、そして運営開始後の収益最大化までを、ワンストップでサポートいたします。

間違った法選択で、あなたの貴重な時間と投資を無駄にする前に、ぜひ一度、私たちにご相談ください。あなたの民泊事業の成功確率を、私たちは飛躍的に高めることをお約束します。